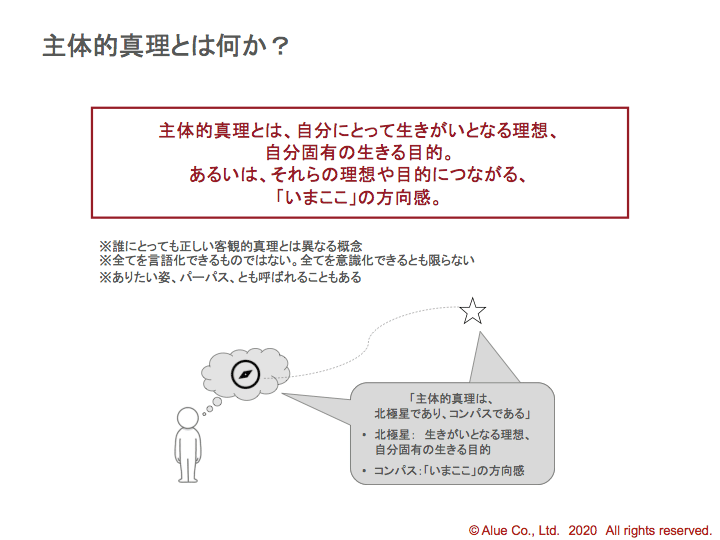

主体的真理とは何か?

今回の記事では、主体的真理とは何かについてお話します。以前の記事において、私のそもそもの課題意識として、日々の仕事における主体的真理とのつながりが感じにくいということをお話しました。

そもそも主体的真理とは何か?自分の主体的真理を探求していくにはどうしたらいいか?ということをこれから考えていきたいと思います。

主体的真理とは、北極星でありコンパスである

まず、主体的真理とは何かについて考えていきたいと思います。

主体的真理の定義(落合の考え)

自分にとって生きがいとなる理想、自分固有の生きる目的。あるいは、それらの理想や目的につながる「いまここ」の方向感。

主体的真理の一番大切なところは、「自分にとっての真理」であり、誰にとっても正しい客観的真理とは異なるということです。自分にとって良いこと、楽しいこと、目指したいこと、幸せに思えることは、必ずしも、世の中で言われている「いいこと、目指すべきこと、幸せとされていること」とは同じではないということです。

主体的すなわち自分にとって長い時間軸で、あるいは、ずっと希求していきたい何か。あるいは、それに没頭していること、それとつながっていること、眺めていることが、幸福感・充実感をもたらすようなものが主体的真理です。

そして、主体的真理に生きるということは、自分にとっての希求したい真理・真実・ありたい姿へのつながりを感じながら、生きるということ。万人にとっての真理(客観的真理)ではなく、自分にとって生きがいになる理想、自分固有の生きる目的(主体的真理)が重要だというキルケゴールの思想が源流となります。

(Soren Kierkegaard Statue in the Royal Library Garden,Copenhagen, Denmark)

主体的真理をもう少しわかりやすく比喩的に表現するならば、「主体的真理は北極星である」と言えます。自分の人生を船旅として捉えた時に、北極星は船旅として向かっていきたい方向性を指し示します。船旅の道中で自分がいる場所が変わっても、時間が経過しても、北極星はその方向性を示すという意味において、主体的真理の本質をよく表現しています。

別の表現をするならば、「主体的真理はコンパス(方位磁針)である」と言うこともできます。先ほどと同様に、自分の人生を船旅として捉えた時に、コンパスは船旅として向かっていきたい方向性を指し示します。北極星と近いメタファーではありますが、コンパスは今この瞬間でどちらの方向にいくのがいいかという「いまここ」の方向感を示すニュアンスがあります。これも、主体的真理の本質をよく表現しています。

北極星という捉え方とコンパスという捉え方のどちらがしっくりくるかは、性格タイプによって違うように思います。大枠のありたい姿や将来像を想定したいタイプの人は、北極星という捉え方がしっくりきて、その時々の環境や状況に応じて臨機応変に対応したいタイプの人は、コンパスという捉え方がしっくりくるのではないでしょうか。どちらの捉え方でもいいので、自分なりに、しっくりくる方で捉えていただければと思います。

「主体的真理」という言葉との出会い

私自身が、この主体的真理という言葉に出会ったのは、2008年の出来事でした。妻の祖父が他界したときに、義父(妻の父)が妻と、妻の兄弟と自分に伝えた言葉が主体的真理でした。

妻の祖父は、一般的な言われ方としては「自由人」だったのだと思います。乾物屋さんを営んでいましたが、1日の仕事は朝早くの卵の仕入れ。1日のお店番は奥さん(妻の祖母)に任せて、自分の好きな写真(晩年はビデオ撮影)と読売ジャイアンツの応援に没頭していたそうです。

息子(妻の父)が、就職したタイミングで乾物屋を閉め、そこからは写真・ビデオ撮りと読売ジャイアンツに生きる日々。妻と私の結婚式も、ビデオ撮影・編集をしていただき、7-8巻にわたるVHS作品として今も我が家にあります。

2008年に妻の祖父が他界したとき、義父が妻と、妻の兄弟と私に話した内容を今でも昨日のことのように覚えています。

「おじいさんは、ビデオ撮影とジャイアンツの応援をすることが生きがいで、毎日毎日自分が本当に好きなことに生きた人だった。きみたちも、お爺さんのように主体的真理に生きる人生を歩みなさい」

学者の義父らしく、主体的真理の原典として、キルケゴールの書籍を引用した紙も渡してくれました。そこから、私は主体的真理という言葉を使い始めました。アルー株式会社のミッションを語る場面、私自身の夢を語る場面において、この主体的真理という言葉を用いるようになり、今となっては私自身のコアな部分を表現・体現する言葉になっています。

私自身の主体的真理

私自身は、どのような主体的真理に生きたいと思っているのかについてお話をしたいと思います。ただし、前提として、主体的真理は、内なるエネルギーの塊のようなものなので、その全てを言語化できるものではないと考えています。ですから、言葉で表現をしようとした瞬間に、その一側面を捉えているに過ぎないものになってしまうという限界がありますが、なるべく純度高く言葉にしていきたいと思います。

私自身の主体的真理をなるべくそのまま純度高く表現すると、「本質追求による大いなるものとの一致感」となります。ここに私のエネルギーの源泉があります。小学生の頃から、大学院時代まで(そして、今も)好きな物理学は、世の中の事象の理(ことわり)という本質追求という意味において、私にとってエネルギーが湧くものでした。

「大いなるものとの一致感」というのは、世の中全体に適応されるような大きなもの(例:物理法則、社会的インフラなど)に触れていることができる、眺めることができる、発見や実現に寄与することができるというイメージです。

この「本質追求による大いなるものとの一致感」ということを具現化するフィールドが、小学生から大学院までは物理学であったのに対して、起業してから今に至るまでは、教育をフィールドとしているということになります。

こちらの記事でもお話をしましたが、現時点の私自身の主体的真理をより具体的に表現すると、「主体的真理に生きる人がたくさんいる社会に貢献すること」となります。将来像すなわちヴィジョンとして、この内容をもう少し大げさに表現すると「SDG4(全ての人に質の高い教育を)を実現する世界的教育インフラを構築する」となります。

【私自身の主体的真理(を最大限純度高く表現したもの)】

本質追求による大いなるものとの一致感

【上記の主体的真理につながりながら、ヴィジョン的に言語化したもの】

▼主体的真理に生きる人がたくさんいる社会に貢献すること

▼(もう少し大げさに表現すると)

SDG4(全ての人に質の高い教育を)を実現する世界的教育インフラを構築する

どのような抽象度・具体度合で主体的真理を表現するか、言葉にしておくかについては、人それぞれ心地よいレベルで十分と思います。主体的真理とのつながりが感じられることが一番のポイントですから、それが感じられるレベルで意識化・言語化しておくのが良いでしょう。

それは主体的真理だろうか?

自分にとってありたい姿や成し遂げたいこと、やり続けたいこと、やっていて楽しいことなどはあるけれども、これは主体的真理と言えるのだろうか?

このような疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか。主体的真理は、あくまでも自分にとって心の底からそのように思えるものであれば良いのですが、自分が本当にそう感じているのか、必ずしも確信を持てる状態ではないという人も多くいます。

前提として、主体的真理が常に明確でなければいけないというものではないということを確認させてください。主体的真理は、意識的につながりを感じられると充実感や幸福感が高まるものではありますが、それが明確に言葉にできないからといって、充実感が感じられないとか、幸福感が下がるというものではありません。

むしろ、すぐに言葉にできるようなものではなく、自分なりに試行錯誤したり、経験を積みながら、探求していって、段々と明らかになってくるようなものです。

このような前提のもとで、自分が今感じていること(「それ」と呼びます)が、主体的真理に近いものかどうかを確かめるいくつかの問いがあります。

▼「それ」に繋がりを持てているとき、自分の内なるエネルギーが湧いてくるか?(エネルギーの湧出)

▼周囲に反対する人がいても、「それ」に繋がっていたいか?(主体性)

▼「それ」は、これまでも(形を変えながらも)繰り返し起こっていたことか?また、これからも繰り返し起こってもいいと思えるものか?(時間軸の長さ)

▼自分以外の誰かが、「それ」に繋がっていたり、「それ」を実現したりしたとしても、「それ」を眺めているだけで良しと思えるか?(エゴとの切り離し)

これらの問いに対して、「YES」と心の底から思えるものであればあるほど、「それ」は主体的真理に近いと言えます。一方で、「YES」と言い切れないものがあるからといって、主体的真理ではないと決めつけるのではなく、そこにはさらなる探求のポイントがあると捉えると良いでしょう。

主体的真理は、ある瞬間に全てが言語化されるというものではありません。自分のエネルギーが湧出する源について、少しずつ探求を深めていくというイメージに近いです。ですから、上記の問いに対して、全てが「YES」でなかったとしても、部分的にでも「YES」があるならば、それは主体的真理を探求する旅の入り口に立っていると言えます。

本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)

・主体的真理を、北極星のように目指す方向性と捉えるのと、コンパスのように「いまここ」の方向感として捉えるのと、あなたにとってはどちらの方がしっくりきますか?

・今後、主体的真理を探求していくにあたり、意識しておくと良さそうな問いはどれですか?

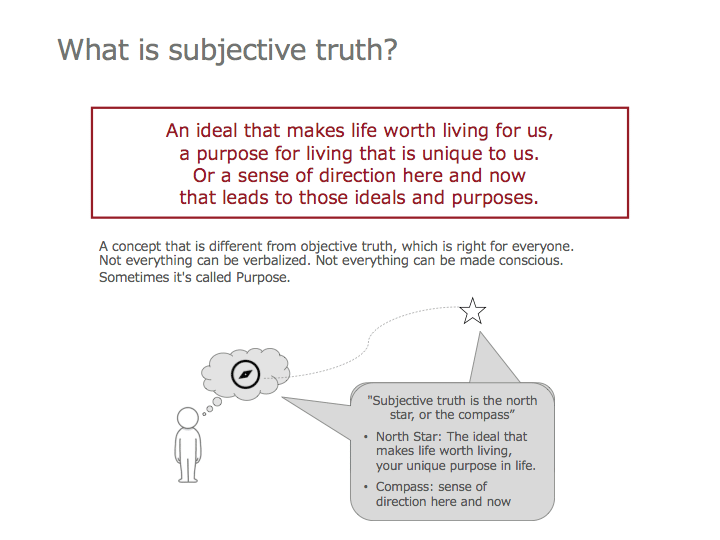

What is Subjective Truth?

In this article, I would like to talk about what subjective truth is. In a previous article, I mentioned that my initial issue is that I find it difficult to feel connected to the subjective truth in our daily work.

What is subjective truth in the first place? What should we do to explore our own subjective truth? This is what I would like to discuss from now on.

Subjective Truth is the North Star and Compass

First, I would like to think about what subjective truth is.

Definition of subjective truth (Ochiai's definition)

An ideal that makes life worth living for us, a purpose for living that is unique to us. Or, a sense of direction here and now that leads to those ideals and purposes.

The most important thing about subjective truth is that it is "the truth for one," and is different from objective truth, which is correct for everyone. What is good for you, what you enjoy, what you want to aim for, and what makes you happy are not necessarily the same as what the world says is good, what you should aim for, and the things which are considered happy.

A subjective truth is something that you want to pursue over a long period of time. Or, the subjective truth is something that brings you a sense of happiness and fulfillment when you are immersed in it, connected to it, or looking at it.

To live in subjective truth means to live with a sense of connection to the truth, purpose, and ideal that you want to seek for yourself. This originated from Kierkegaard's thought that it is not the truth for everyone (objective truth), but the ideal that makes life worth living for oneself, and one's unique purpose in life (subjective truth) that is important.

If I were to express the subjective truth more clearly and metaphorically, I could say that the subjective truth is the North Star. When you think of your life as a voyage, the North Star points you in the direction you want to go on your voyage. Even if your location changes along the way, or even if time passes, the North Star shows you the direction you want to go, which is the essence of the subjective truth.

To put it another way, we can say that subjective truth is a compass. As above, when you think of your life as a voyage, the compass points you in the direction you want to go on your voyage. Although it is a metaphor similar to the North Star, the compass has the nuance of showing you the direction of the here and now, which direction you go at this moment. This is also a good expression of the essence of subjective truth.

I think it depends on one' s personality type whether one is more comfortable with the idea of the North Star or the idea of a compass. If you are the type of person who wants to have a general idea of where you want to be and what you want to do in the future, you may be more comfortable with the idea of the North Star, and if you are the type of person who wants to respond flexibly to the environment and circumstances of the moment, you may be more comfortable with the idea of the compass. Whichever way you look at it, I hope you will be able to see it in your own way, whichever you feel comfortable with.

Encounter with the term "subjective truth"

It was in 2008 that I first encountered the term "subjective truth". When my wife's grandfather passed away, her father-in-law (my wife's father) told her, her brother, and me about subjective truth.

My wife's grandfather was what we call a "free spirit". He ran a dry goods store, but his day job was to procure eggs early in the morning, leaving his wife (my wife's grandmother) to take care of the store for the day, and he devoted himself to his favorite activities of photography (and videography in his later years) and cheering for the Yomiuri Giants, which is a professional baseball team in Japan.

When his son (my wife's father) got a job, he closed the dry goods store, and from then on, he spent his time taking photos and videos and living his life with the Yomiuri Giants. He also videotaped and edited my wife's and my wedding ceremony, which is still in our house as a 7-8 volume VHS movie.

When my wife's grandfather passed away in 2008, I still remember as if it were yesterday what my father-in-law told my wife, her brother and me.

"My grandfather was a man who lived every day doing what he really loved, shooting videos and cheering for the Giants. You too shall live a life of subjective truth, just like your grandfather."

As my father-in-law is a scholar, he also gave us a paper quoting Kierkegaard's book as the original source of subjective truth. From that moment on, I started using the term subjective truth. Whenever I talk about the mission of Alue Corporation or my own dreams, I use the term subjective truth, and it has become a word that expresses and embodies the core of who I am.

My own subjective truth

I would like to talk about what kind of subjective truth I myself would like to live in. However, as a premise, I believe that subjective truth is like a mass of inner energy, and not all of it can be verbalized. Therefore, the moment I try to express it in words, I will only be able to capture one aspect of it, but I will try to put it into words as purely as possible.

If I were to express my own subjective truth as purely as possible, it would be "a sense of unity with the great through the pursuit of essence. This is the source of my energy. Physics, which I have loved from elementary school to graduate school (and still do), has been a source of energy for me in terms of pursuing the essence of the truth of world phenomena.

"A sense of unity with the great" is the image of being able to touch, view, and contribute to the discovery and realization of something big (e.g., physical laws, social infrastructure, etc.) that can be applied to the entire world.

The field that embodies this "sense of unity with the great" through the pursuit of the essence" had been physics from elementary school to graduate school, while education has been my field since I started my business.

As I mentioned in this article, a more concrete expression of my own subjective truth at this point in time would be "to contribute to a society where there are many people living in subjective truth". As a vision for the future, if I were to express this more broadly, it would be "to build a global educational infrastructure that realizes SDG4 (quality education for all)."

【My own subjective truth (expressed with the utmost purity)】

A sense of unity with the great through the pursuit of essence

【Concrete expressions of my subjective truth】

▼To contribute to a society where there are many people living in subjective truth

▼(To express this more broadly,)

To build a global educational infrastructure that realizes SDG4 (quality education for all)

As for the level of abstraction and concreteness at which to express or verbalize the subjective truth, I think it is enough for each person to be comfortable. The most important point is to be able to feel the connection with the subjective truth, so it is better to make it conscious and verbalized at a level where you can feel it.

Is it a subjective truth?

There are things that I want to be, things that I want to accomplish, things that I want to keep doing, things that I enjoy doing, but is this a subjective truth?

Some of you may be asking yourself these questions. Subjective truth is simply what seems to be true to you from the bottom of your heart, but there are many people who are not always sure if they really feel that way.

As a premise, let me confirm that subjective truth is not something that always has to be clear. Although subjective truths can increase our sense of fulfillment and happiness when we can consciously feel connected to them, the fact that we cannot clearly articulate them does not mean that we cannot feel fulfilled or that our sense of happiness will decrease.

Rather, it is not something that can be immediately put into words, but rather something that will become clearer and clearer as we explore it through our own trial and error and experience.

Based on these premises, there are several questions to ask yourself to see if what you are feeling now (called "it") is close to your subjective truth.

▼When you are able to connect with "it", does your inner energy come out? (Outpouring of energy)

▼Do you want to stay connected to "it" even if there are people around you who are against it? (Initiative)

▼Has "it" happened repeatedly (in different forms) in the past? Is it something that can be expected to happen again and again in the future? (Length of time axis)

▼Even if someone other than yourself is connected to it or realizes it, can you be content just to look at it? (Detachment from the ego)

The more you can say "yes" to these questions from the bottom of your heart, the closer you can say it is to your subjective truth. On the other hand, if you cannot say "yes" to something, you should not assume that it is not your subjective truth, but rather that there is a point to explore further.

Subjective truth is not something that is all verbalized at one moment. It is more like a gradual exploration of the source from which one's energy comes. Therefore, even if you don't answer "yes" to all of the above questions, if you do answer "yes" to some of them, then you are at the beginning of your journey to explore your subjective truth.

Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)

・Which is more comfortable for you: to see the subjective truth as a direction to aim for, like the North Star, or to see it as a sense of direction here and now, like a compass?

・Which of the above four questions would be good to keep in mind when exploring your subjective truth?

Bunshiro Ochiai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?