自身と組織の器が広がる、リーダーの意識変容メカニズムとは?

ここまで「主体的真理の社会実装のための意識の意識化」ということをテーマとして、その全体像や背景についてお話をしてきました。これまでの内容を導入としての第一章と位置付けるならば、ここからは第二章として、「リーダーや組織の変容・変革」というテーマでお話をしていきたいと思います。

第一章の記事をまだ読んでいない方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

変われないリーダー

「リーダーの立場にいる人って、変われるのでしょうか?」

実は、この質問は、私がこれまで人材育成を手がける中で、もっとも多く聞かれるものの1つです。このような質問を頂いた時に、私は必ず「なぜ、そのような思いや疑問をもたれたのですか?」という具合に、その背景を聞くようにしています。

▼過去の成功体験に捉われていて、新しい考え方や価値観を受け入れようとしない

▼自分の考え方が正しいと信じきっており、他者の意見を聴こうとしない。聞いているようなそぶりを見せても、内心では受け入れるつもりがない

▼リーダーが好むことしか周囲が言わないので、現場感覚との乖離がどんどん大きくなっている

▼考え方が変わる感じがしないので、チームメンバーの多くは諦めている

このような背景をお伺いしたときに、私はこのように答えます。

「周囲からそのような印象を持たれている方が、すぐに変わるのは簡単ではありません。ただ、ご本人が心の底から変わりたいと思えば、変わることができます」

このような課題をかかえる組織はたくさんあります。組織ごとに課題の表出の仕方は異なりますが、その構造はとてもよく似ていると感じます。その構造とは、求められる変化・成長の質が変わっていることに気づいていない、あるいは取り違えてしまっているという構造です。

若手のときは、スキルや知識を習得することによって、成長することができ、仕事の成果を高めていくことができます。しかし、リーダーの立場になってくると、スキルや知識だけでは求められる変化や成長を実現できないことが多くなります。

どのような変化が必要かと言えば、価値観の変容を伴う成長が必要になってきます。価値観というのは、物事の善し悪し、因果関係の認識、知覚の範囲や枠組みなどの根本的な信念体系のことであり、判断をしたり感情を抱いたりする前提となるものです。

上記のような問題がおこる構造として、価値観の変容を伴う成長や変化が求められている場面において、これまでスキルや知識を習得することによって成長して、成果をあげてきた人が対応できなくなるということが起きています。

変われない組織

▼目の前の業務に忙殺されており、新しいことに取り組む余裕がない

▼何をするにも部署間調整が必要で、身動きが取れない

▼事なかれ主義で、大きな変化が必要なものや前例がないものを取り入れることは難しい

▼経営陣(マネジメント陣)が一枚岩ではなく、方向性が定まっていない

▼今のままでも何とか生き残れると思っており、顧客ニーズの変化や技術の変化に追いつくことができていない

どこの組織においても、程度の差こそあれ、このような状況は見受けられます。組織には慣性がありますから、大きなトラックがすぐに止まれないのと同じで、組織が大きくなればなるほど変化が難しくなるのは致し方ないことと見ることもできます。しかし、大きな環境の変化がある中において、組織全体が変われなければ、淘汰される道を歩むことになります。

変われる組織と、変われない組織は何が違うのか?

これまで、多くの企業の人材育成や組織開発に携わってきた経験と、当社の組織としての変遷と向き合ってきた経験から、変われる組織と変われない組織を分かつ構造があることを感じています。

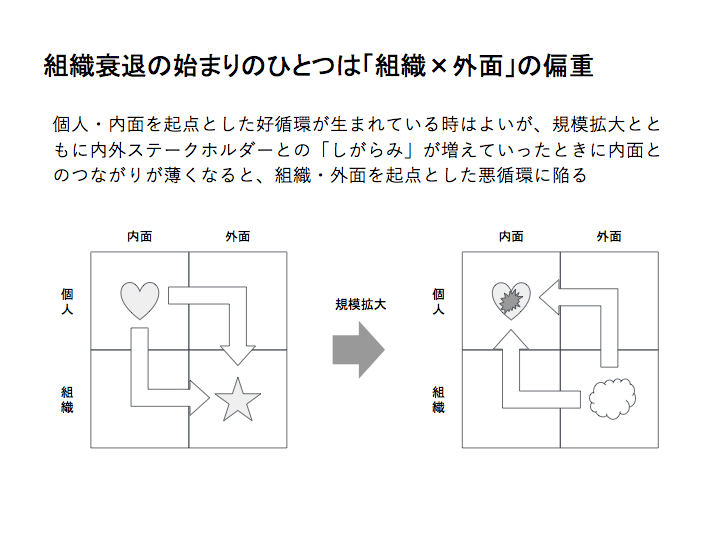

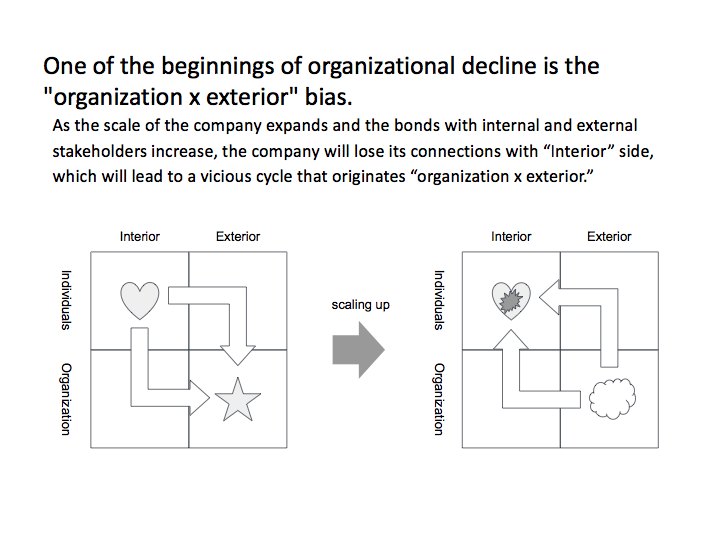

それは、ビジネスモデルや組織構造や人事制度などの「形になっているもの」と、個人の思いや願いや理念という「形になっていないもの」の両者のつながりがあるかどうかです。

このつながりが切れると、「形になっているもの」は形骸化していき、様々な問題を引き起こします。一方で、このつながりが保たれていれば、簡単ではなかったとしても、最終的には望ましい方向に変化をしていくことができるのです。

この図における内面と外面は、リーダーの成長における「価値観」と「スキル・知識」と対応しています。リーダーの成長も、組織の変革も、根本的にはつながっていて、個人として、組織としての、内面すなわち価値観レベルの変容を成し遂げることができるかどうかにかかっています。

個人と組織の関係が変わっていく

個人そして組織としての価値観レベルの変容が求められる、1つの例をご紹介します。

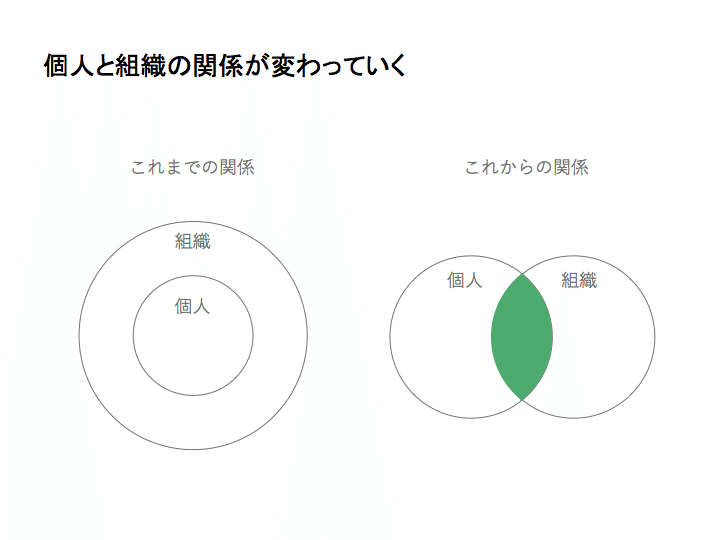

今、個人と組織の関係が大きく変わりつつあります。

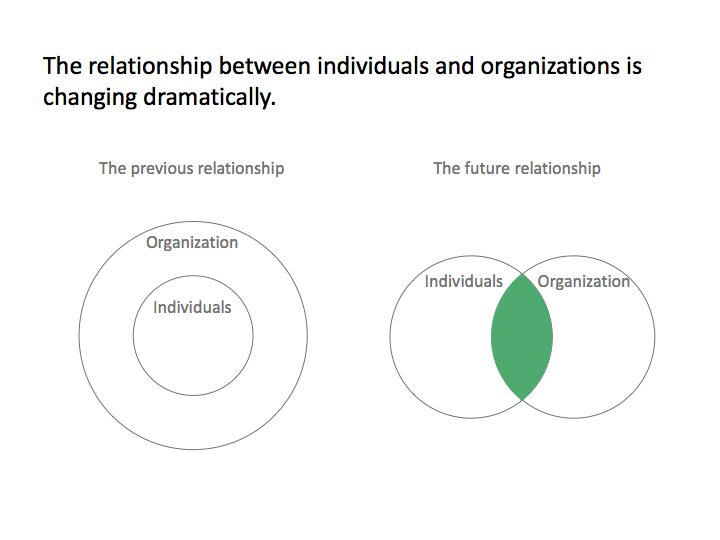

昭和から平成の時代(の前半)までは、「個人は組織に帰属する」という考えが主流でした。しかし、大企業の終身雇用に対する考え方の変化、個人の働くことに対する価値観の多様化の流れの中で、「個人と組織の対等な関係、すなわち、相互の主体的真理やありたい姿に基づいて、協働することに合意する関係」への変化が起こっています。

この変化に、組織の人事制度を変えただけで、対応することができるでしょうか?個人のスキルを磨いただけで、対応することができるでしょうか?

もちろん、組織の人事制度を変えることも、個人のスキルを磨くことも大切です。しかし、それだけでは、このような大きな流れに対応できないことは明らかです。それは、個人と組織の関係性という価値観レベルの変容が必要だからです。

もう少し言えば、「会社とは何か?」「仕事とは何か?」という価値観の変化が必要になるレベルの話ですし、「仕事で何を成し遂げたいのか?」「自分はそもそもどうなりたいのか?」という個人のキャリア観まで関わってくる話になります。

価値観レベルの変容は一朝一夕には起きませんし、起こすべきでもありません。ただ、このような大きな変化の流れにおいて、組織としても、個人としても変容に向けた準備ができている状態、あるいは、その変容の旅路の途中の状態であることは必要なのではないでしょうか。

ここまで、リーダーの成長、組織の変革に通底する構造として、価値観レベルの変容が必要であるという話をしてきました。それでは、このような価値観レベルの変容をもたらすプロセスはどのようなものなのでしょうか?

リーダーの意識変容のメカニズムの全体像

リーダーの意識変容のメカニズムの全体像を示す前に、いくつかの前提を確認させてください。

▼リーダーの変容として、スキルや知識の獲得で対応できるものではなく、価値観の変化が必要なものに焦点をあてている

▼リーダーの成長の基軸として、能力的成長ではなく、精神的成熟を置いている。スキルフルなリーダーではなく、人間力があり、器の大きいリーダー像を志向しているとも言える(とはいえ、スキルを軽視するわけではない)

▼組織の変容については、リーダーの変容とは異なる側面があるが、ほぼ相似形の構造になる(組織の変容プロセスについては、別の記事にて書きます)

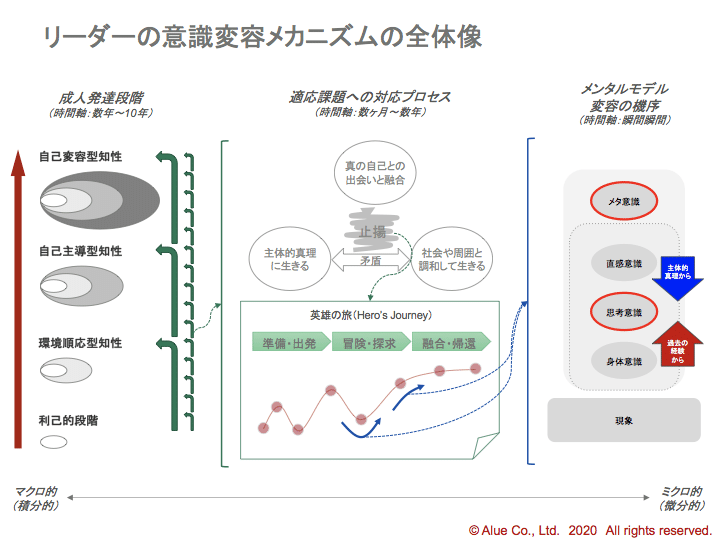

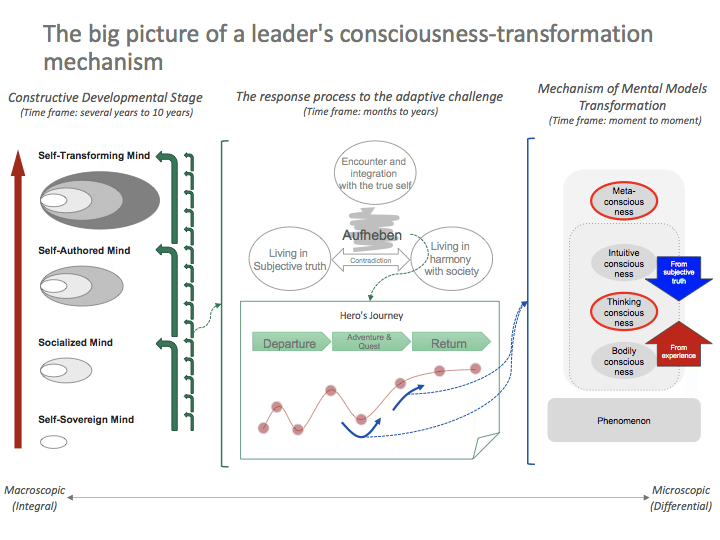

この全体像のポイントとしては、マクロ的(積分的)な成人発達段階と、ミクロ的(微分的)なメンタルモデル(信念体系・価値観体系)変容の機序の関係を表現しているということです。

換言すれば、リーダーの変容プロセスを、複数の粒度で示しています。マクロ的な全体像があることで、自分の現時点の立ち位置がわかり、ミクロ的な機序があることで、日々の実践につながります。逆に言えば、マクロ的な全体像がなければ、自分の立ち位置や目指す方向性がわからなくなり、ミクロ的な機序がなければ、日々の実践方法がわかりません。

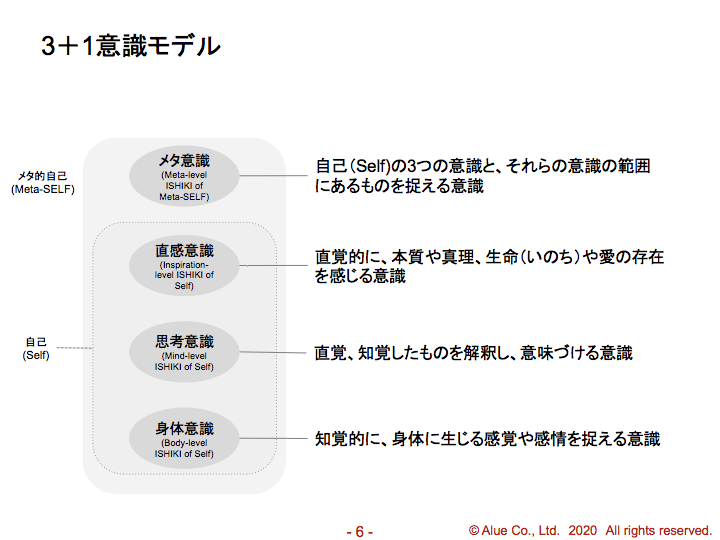

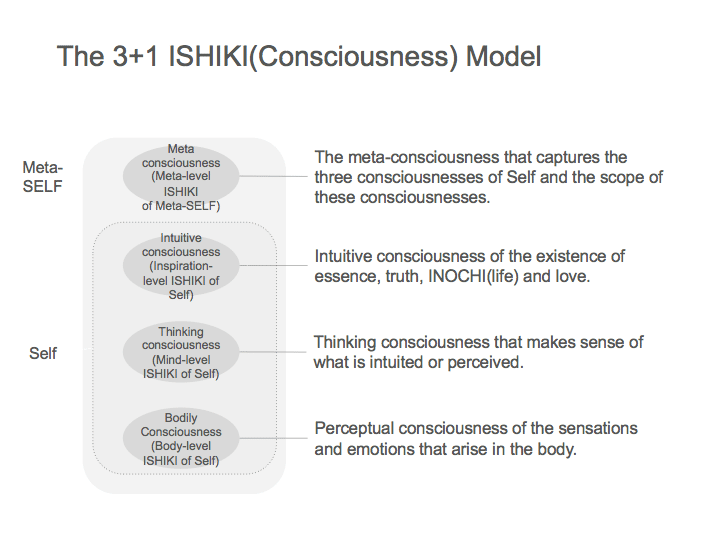

勘のいい読者の方は、最初の記事「経営における矛盾を両立するパラダイムは何か?」におけるマクロ的な全体像と、ミクロ的な3+1意識モデルの関係と、似た構造を感じられた方もいるかもしれません。その通り!その構造と同じように、マクロ的(積分的)なものと、ミクロ的(微分的)なものの関係になっています。

この両方の視点があることで、経営における矛盾の両立であっても、リーダーとしての矛盾の両立であっても、自分の立ち位置や目指す方向を明確にしながら、日々の実践に結びつけることができると考えています。

それでは、この全体像の構成要素を3つに分けてご説明します。

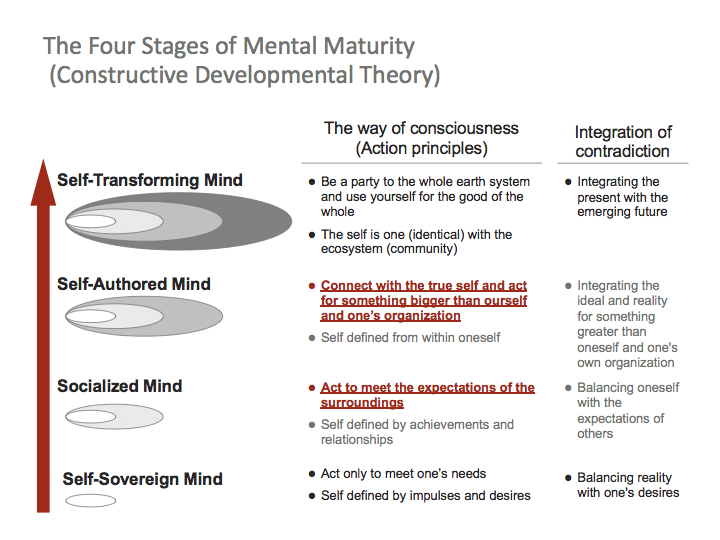

①精神的成熟がリーダーの変容の基軸となる

リーダーの成長の基軸として考えている精神的成熟とは、「本来の自己と周囲・社会との調和という矛盾の両立に向けた段階的な変容」と定義できます。

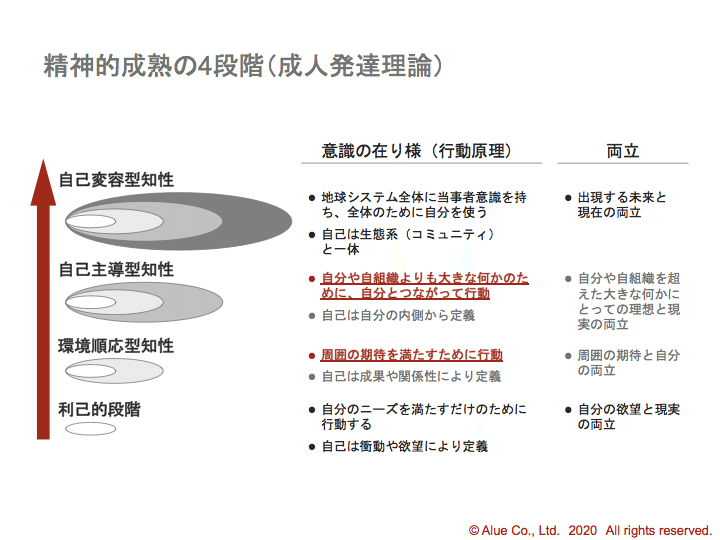

精神的成熟を俯瞰的に理解する上では、成人発達理論が役立ちます。ここでは成人発達理論において記述されている精神的成熟の4段階を示します。

これを見ていただくと、いわゆる「器の大きいリーダー」「人間力のあるリーダー」というイメージが、言語化されていることに気づくのではないでしょうか。

ただし、ここで注意が必要なのは、精神的成熟の段階が進むことが、必ずしも「良い」ことであるとは限らないし、「目指すべきこと」とも限らないということです。そもそも、「良い」とか「目指すべき」という外部の基準で考えるべきものではありません。

あくまでも、主体的真理に生きるために、現時点の意識段階では両立できないものを両立しようとするときに、意識が次の発展段階に移行する(=精神的成熟が一段階進む)ということです。

成人発達理論で記述される精神的成熟の段階は、自分の現時点の立ち位置を理解する上ではとても役に立ちますが、どうすれば「主体的真理に生きることと、社会・周囲と調和して生きることの矛盾を両立できるか」については、教えてくれません。

それでは、その矛盾を両立していくプロセスはどのようなものでしょうか?

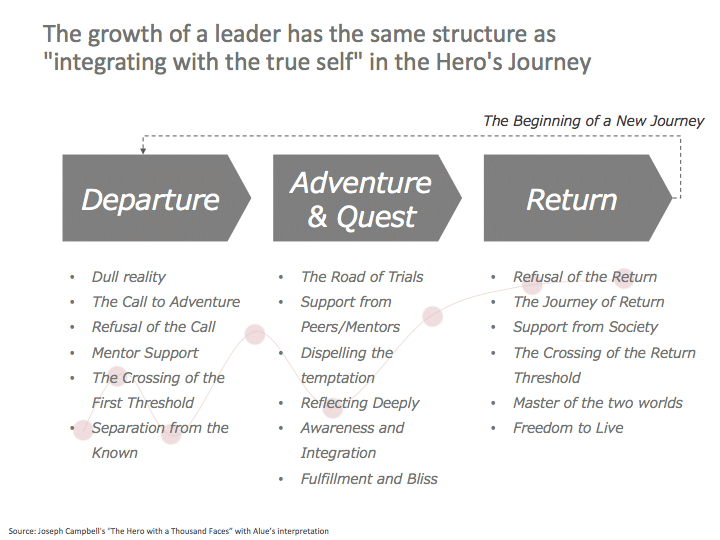

②リーダーの成長に必要な「一皮むける経験=英雄の旅」

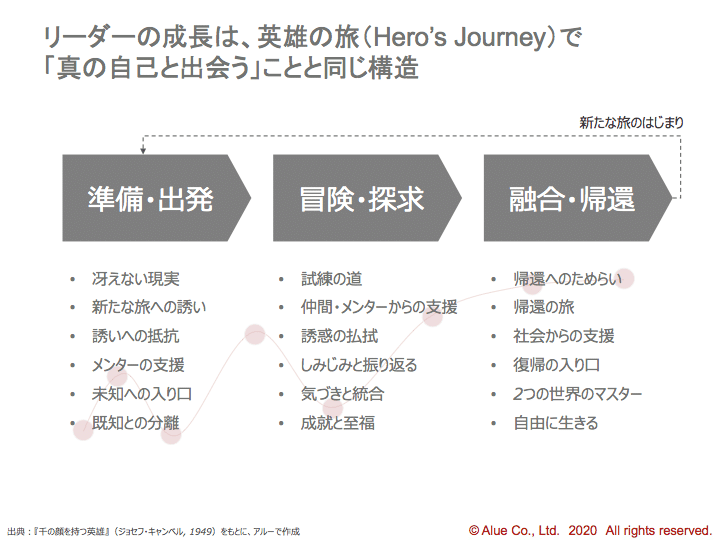

リーダーの成長の70%は経験によるものと言われます。そして、リーダーの変容をもたらす経験は「一皮むける経験」と表現されます。その経験の本質は、主体的真理(ありたい姿)と現実が引き起こすテンションに対峙して、矛盾を統合・止揚するプロセスです。

その矛盾に対峙したときに、より良く主体的真理に生きるために、メンタルモデル(価値観体系・信念体系)の調整や修正を行うことを決断した時、自分が主人公となる英雄の旅(Hero's Journey)が始まります。

「英雄の旅(Hero's Journey)」は、神話学者ジョセフ・キャンベルが、世界各地の神話を研究する中で、神話には共通するパターンがあることを発見したものです。本質的には、人の内面の葛藤を描いており、その葛藤を克服するプロセスを記述しています。

この英雄の旅のプロセスを見ながら、自分は今どのようなテーマの「旅」をしているのか、そして、いまどのフェーズにいるのか、ということを咀嚼すると、自分が今向き合っていることや、さまざまな矛盾や葛藤の意義を、普段感じているものとは違う視点から感じることができます。

また、現在進行形の経験だけではなく、これまで経験をしたことの再解釈をすることもできます。過去に自分が矛盾や葛藤に向き合った経験は、その全てを肯定的に捉えることは難しいかもしれませんが、英雄の旅の観点からみれば「あの経験も、自分にとって必要なプロセスだった」と、俯瞰した視点で捉えることができるかもしれません。

このように英雄の旅は、リーダーの成長にとって必要な「一皮むける経験」と言われる、主体的真理(ありたい姿)と現実が引き起こすテンションに対峙して、矛盾を統合・止揚するプロセスとみなすことができます。

それでは、このような英雄の旅を乗り越える鍵は何でしょうか?

③英雄の旅を乗り越える鍵は「意識の意識化」

結論から言えば、英雄の旅を乗り越える鍵は、「意識の意識化」にあります。

一皮むける経験あるいは、英雄の旅を乗りこえるためには、メンタルモデル(価値観体系・信念体系)の調整や修正が必要になります。メンタルモデルの調整や修正をするためには、自分のメンタルモデルを意識化する必要があります。

また、英雄の旅を乗り越えるためには、エネルギーが必要です。そのエネルギーの一番の源泉になるものは何か?それは、主体的真理からくる「そうありたい、そうなりたい、それに近づきたい」というエネルギーです。

英雄の旅は、主体的真理につながりながら、メンタルモデルを意識化して、調整や修正をしていくプロセスと言うこともできます。そのためには、意識を意識化することが必要になってきます。

意識を意識化するために、3+1意識モデルが役に立ちます。

主体的真理(ありたい姿の源泉)は、直感意識に属し、メンタルモデルは思考意識に属します。主体的真理につながりながら、メンタルモデルの調整をしていくということは、3+1意識モデルを活用することによって、意識化しやすくなります。

主体的真理に生きることと、社会との調和を両立させる調整弁として、私たちはメンタルモデル(信念体系・価値観体系)を自分の中に築き上げています。このメンタルモデルは、主体的真理から形成される面と、過去の経験から形成される面の両面があります。

過去の経験から形成される面については、すでに出来上がっているもの、変えづらいものという性質が伴いますが、主体的真理から形成される面も持つということは、自分にとって望ましいメンタルモデルを意識的に選択することができるということです。自分のメガネは、自分で選択することができます。

リーダーは、役割ではなく、あり方である

ここまで、「自身と組織の器が広がる、リーダーの意識変容メカニズムとは?」というテーマで、その全体像をご紹介してきました。最後に、このテーマで始まる第二章をどのようなどのような人に読んでいただきたいかについてお話しさせてください。

ここでいうリーダーとはどのような人のことを指すのでしょうか?

チームや組織の責任者のことを一般的にはリーダーと呼びますが、私はリーダーの本質は役割ではないと考えています。自らの意思によって、周囲に良い影響を与えようとしている人は、「リーダーシップを発揮している人」であり、「リーダー」であると考えています。

リーダーとは、リーダーシップを発揮している人である。

リーダーシップとは、自らの意思によって、周囲に良い影響を与えようとすることである。

このように捉えると、リーダーは役割ではありません。リーダーはあり方であり、役割とは関係がありません。言い換えれば、どんな人でもリーダーになることができるのです。

新入社員であっても、自分の意思で職場を良くしようと働きかければ、立派なリーダーです。経営者であっても、自分の意思で組織を良くしようと思わなければリーダーではありません。

ですから、「自身と組織の器が広がる、リーダーの意識変容メカニズムとは?」というテーマで始まるこの第二章は、役割としてリーダー的なポジションについている人だけではなく、「自らの意思で周囲によい影響を与えようとしている人」全てにお届けしたいと思っています。

次回以降の記事において、本日ご紹介した内容のより具体的なお話しを致したいと思います。

本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)

・リーダーの変容のプロセスの全体像の図を見たときに、あなたが一番関心をもった部分はどこになりますか?それはなぜでしょうか?

・リーダーの変容のプロセスの全体像というマクロ的な視点とミクロ的な視点の両方をもっておくことによって、どのようなメリットがありそうでしょうか?

What are the consciousness-transforming mechanisms of leaders that increase the effectiveness of their own and the organization's leadership?

I have talked about the overall picture and background of the theme "ISHIKI(Consciousness) Management for the Social Implementation of Subjective Truth". If we position the contents so far as the first chapter as an introduction, I would like to talk about "transformation of leaders and organizations" as the second chapter.

If you haven't read the first chapter yet, please check out this article as well.

Unchangeable leaders

Can a person in a leadership position change?

In fact, this is one of the most common questions I've been asked in my career in human resource development. When I am asked this question, I always ask, "Why did you have that thought or question? I try to ask them about their background, such as

▼They are caught up in past successes and are unwilling to accept new ideas and values.

▼They are so convinced that their own way of thinking is correct that they don't want to listen to the opinions of others. They may pretend to be listening, but deep down they have no intention of accepting it.

▼The gap with the reality at the site is getting bigger and bigger, because people around them only say what the leaders prefer.

▼Many of the team members have given up because they don't feel the mindset of the leaders will change.

When I ask you about this background, I respond as follows. "It is not easy for a leader who is perceived as such by those around him or her to change quickly. However, if the leader truly wants to change, he or she can make a change."

There are many organizations with these challenges. While the challenges manifest themselves in different ways in different organizations, they seem to be very similar in structure. The structure is that the quality of the required change/growth is different and is either unaware of it or has been misunderstood.

When you are young, you can grow and improve your work performance by acquiring skills and knowledge. However, as a leader, skills and knowledge are often not enough to achieve the required change and growth.

What kind of change is needed is growth that involves a transformation of values. Values are fundamental belief systems, such as the perception of right and wrong, causal perceptions, and the scope and framework of perceptions, which are the preconditions for making judgments and having feelings.

The structure in which the above problems occur is that people who have grown and achieved success through the acquisition of skills and knowledge are unable to cope with situations that require growth and change that involves a change in values.

Unchangeable organizations

▼I am too busy with the task at hand and don't have time to tackle new things.

▼Everything we do requires interdepartmental coordination and we're stuck in the middle of it.

▼It is difficult to adopt something that requires significant change or has no precedent.

▼Management team is not aligned and has no direction in mind.

▼Many people in the organization think they can somehow survive as they are and have not been able to keep up with changing customer needs and technology.

We see this situation in every organization to varying degrees. Because of the inertia of an organization, it can be seen as inevitable that the larger the organization, the more difficult it is to change, just as a big truck cannot stop immediately. However, if the entire organization fails to change in the midst of a major environmental change, it will be on the road to elimination.

What is the difference between an organization that can change and one that cannot change?

From my experience in human resource development and organizational development in many companies, and from my experience with our organizational transition, I feel that there is a structure that separates the organizations that can change from those that cannot.

That is, whether or not there is a link between "tangible" such as business models, organizational structure and personnel systems, and "intangible" such as individual thoughts, wishes and ideals.

When this connection is broken, what is "in form" becomes a skeleton, causing all sorts of problems. On the other hand, if this connection is maintained, it may not be easy, but eventually it can be changed in the desired direction.

The interior and exterior aspects of this figure correspond to the "values" and "skills and knowledge" of a leader's growth. Both leader growth and organizational transformation are fundamentally linked and depend on the ability to achieve inner, or value-level, transformation, both as individuals and as an organization.

The relationship between individuals and organizations is changing.

Here is one example, which requires a transformation of the values of individuals and organizations.

Nowadays, the relationship between individuals and organizations is changing dramatically.

From the Showa to the first half of the Heisei era, the mainstream view was that the individual belongs to the organization. However, amidst the changing attitudes towards lifetime employment in large corporations and the diversification of the individual's values towards work, there is a shift towards a relationship between the individual and the organization as equals, i.e., a relationship in which the individual and the organization agree to work together based on their own independent truths and aspirations.

Can we adapt to this change simply by changing our organization's HR system? Will we be able to cope with just honing our personal skills?

Of course, it is important to change our organization's HR system and also to hone our personal skills. However, it is clear that this alone is not enough to cope with such a large trend. This is because it requires a change in the value level of the relationship between the individual and the organization.

To put it a little bit further, it requires a change in the value level, like the way we think about what a company is and what a job is. It also involves personal career perspectives, like the way we think about what we want to accomplish at work and what we want to be.

Transformation at the value level doesn't happen overnight, nor should it happen overnight. However, in the midst of such a major change, it is necessary for the organization and the individual to be in a state of readiness for transformation, or to be in the middle of the journey of that transformation.

We have talked about the need for value-level transformation as a fundamental structure for leadership growth and organizational change. So what is the process for this kind of value-level transformation?

The big picture of a leader's consciousness-transformation mechanism

Before I present the overall picture of the mechanism of leader consciousness transformation, let me review a few assumptions.

▼ The focus is on leader transformation as something that requires a change in values, not something that can be addressed through the acquisition of skills and knowledge.

▼The cornerstone of a leader's growth is not competence growth, but mental maturity. It can be said to be oriented toward the image of a leader with humanity, not a skilled leader (though that does not mean that skills are to be underestimated).

▼For organizational transformation, there are different aspects of leadership transformation, but it is almost a similar structure (I will write about the organizational transformation process in another article)

The point of this whole picture is that it expresses the relationship between the macro (integral) stages of adult development and the micro (differential) mechanisms of mental model (belief and value systems) transformation.

In other words, it shows the transformation process of a leader at multiple perspectives. The macroscopic big picture helps us understand where we are at the moment, and the microscopic mechanisms help us to put it into practice on a daily basis. Conversely, without the macroscopic big picture, we won't know where we are and where we want to go, and without the micro-mechanism, we won't know how to put it into practice on a daily basis.

For the astute reader, some of you may have felt a similar structure to the relationship between the macroscopic big picture and the microscopic 3+1 consciousness model in the first article "What is the paradigm of integrating contradictions in management?" That's right! In the same way, the structure consists of a macroscopic (integral) and a microscopic (differential) one.

Whether in the case of integrating contradictions in an organization or in the case of integrating contradictions as a leader, I believe that having both perspectives will help us to clarify where we stand and where we want to go, while connecting them to our daily practice.

Let me now break this big picture down into three components.

1)Mental maturity is the cornerstone of a leader's transformation

Mental maturity, considered as the cornerstone of a leader's development, can be defined as "a gradual transformation toward integrating the contradictions of one's true self and harmony with one's surroundings and society."

In order to understand mental maturity from a bird's eye view, the Constructive Developmental Theory is useful. Here are the four stages of mental maturity described in the theory.

If you look at this, you'll notice that the image of a so-called "big-hearted leader" or "people-oriented leader" is verbalized.

It's important to note, however, that advancing in mental maturity is not necessarily "good" or "something to aspire to". In the first place, it should not be thought of in terms of external criteria of "good" or "should be".

In order to live in the subjective truth, when we try to integrate what is incompatible with the current stage of consciousness, our consciousness shifts to the next stage of development (i.e., our mental maturity advances one stage).

The stages of mental maturity described in the Constructive Developmental Theory are very helpful in understanding one's current position, but it does not tell us how to integrate the contradiction between living in subjective truth and living in harmony with society and the world around us.

So what is the process of integrating the contradiction?

2) The "breaking-out-of-one's-shell experience" necessary for leader growth (the Hero's Journey)

It is said that 70% of a leader's growth is due to experience. And the experiences that bring about a leader's transformation have been described as "breaking-out-of-one's-shell experiences". The essence of the experience is the process of integrating and sublimating contradictions by confronting the tensions caused by subjective truth (what we want to be) and reality.

When we confront the contradiction and decide to make adjustments and corrections to our mental models (values and belief systems) to better live in the subjective truth, the Hero's Journey, in which we become the hero, begins.

The Hero's Journey was created by Joseph Campbell, a mythologist who, in studying myths from around the world, discovered that they share a common pattern. In essence, it describes the inner conflict of a person and the process of overcoming that conflict.

As you look at the process of this Hero's Journey and chew on what kind of "journey" you are on and what phase you are in now, you can get a different perspective on what you are facing now and the significance of the various contradictions and conflicts from a different perspective than what you usually feel.

It also allows you to reinterpret not only your ongoing experiences, but also the experiences you have had in the past. It may be difficult to have a positive view of all the contradictions and conflicts you have faced in the past, but from the perspective of the hero's journey, you may be able to take a bird's eye view and say, "That experience was a necessary process for me, too."

In this way, the Hero's Journey can be viewed as a process of integrating contradictions, confronting the tensions caused by subjective truths (what we want to be) and reality, which are called "breaking-out-of-one's-shell experiences" that are necessary for the growth of a leader.

So what are the keys to get over such a hero's journey?

3) The key to getting over the Hero's Journey is "ISHIKI(Consciousness) Management"

In conclusion, the key to getting over the Hero's Journey lies in "ISHIKI(Consciousness) Management."

The experience of getting through the Hero's Journey requires the adjustment or modification of one's mental model (values and belief systems). In order to adjust or modify our mental models, we need to become aware of our mental models.

We also need energy to get through the Hero's Journey. What is the best source of that energy? It is the energy of "I want to be" that comes from subjective truth.

The Hero's Journey can be described as a process of making adjustments and corrections to the mental model by connecting to the subjective truth and making it conscious. In order to do this, it is necessary to make ISHIKI(consciousness) conscious.

To make ISHIKI(consciousness) conscious, the 3+1 consciousness model is helpful.

The subjective truth (the source of what you want to be) belongs to the intuitive consciousness and the mental model belongs to the thinking consciousness. By utilizing the 3+1 Consciousness Model, it becomes easier to become conscious of adjusting the mental model while connecting to the subjective truth.

We build mental models (belief systems and value systems) within ourselves as a regulating valve to balance living in subjective truth and harmony with society. This mental model has two sides: one side is formed from the subjective truth and the other side is formed from past experiences.

The aspect formed from past experiences has the property of being already formed and difficult to change, but the fact that it is also formed from subjective truth means that we are able to consciously choose the mental model that is desirable for us. We can choose our own glasses.

Leaders are not in the role, but in the way they are

So far, I have introduced the whole picture with the theme of the transformation mechanism of leaders' consciousness. Finally, let me talk about what kind of person I want to read the second chapter, which starts with this theme.

What kind of person is a leader?

The person in charge of a team or organization is generally called a leader, but I believe that the essence of a leader is not the role. I believe that a person who is willing to make a positive impact on those around him or her by his or her own will is a person who demonstrates leadership and is a leader.

▼ A leader is a person who is exercising leadership.

▼ Leadership is about trying to have a positive impact on the people around us through our own will.

Viewed in this way, a leader is not a role. A leader is a way of being and has nothing to do with a role. In other words, any person can be a leader.

Even a new employee is a great leader if he or she is willing to work for the betterment of the workplace. Even a manager is not a leader if he or she does not want to improve the organization.

Therefore, in this second chapter, which begins with the theme of the mechanism of a leader's consciousness transformation, I want to share with all those who are willing to influence others, not just those who are in leadership roles.

In my next and subsequent articles, I will talk more specifically about what I'm talking about today.

Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)

▼ When you look at the big picture of the mechanism of a leader's consciousness transformation, where do you find the most interesting part? Why is it?

▼ What are the benefits of having both the macro and micro perspectives of the overall mechanism of changing leaders' consciousness?

Bunshiro Ochiai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?